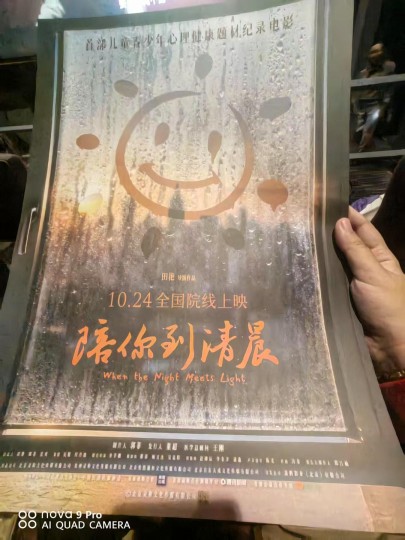

提供一些《陪你到清晨》这部纪录片不同的视角

更新时间:2025-11-09 04:03:29

这部纪录片有很有意义的部分,也有值得警惕的部分。 导演跟踪拍摄了很多孩子,最后只有闭国锦愿意上镜。我很喜欢这个特殊个体的选择,也很喜欢这个孩子,我觉得我和他的经历,态度,有些许的重合。 从一开始,我就觉得这个孩子并没有心理问题。虽然他做出来量表显示他有很高风险,但他很积极地在求救,他主动要求去北京就诊。不像是其他孩子有自残,情绪不稳定,甚至自杀的情况。他的自我认定是自己有注意力不集中的问题,导致学习成绩不好。后续在医院中的访谈他提到,自己和父母沟通不多,情感和陪伴上的缺失是他自己认为的导致注意功能障碍的原因。 其实他入院的时候做的一系列量表并不支持他患有ADHD的结论。但医生觉得他是通过一些自主的调节手段来改善了注意水平,所以还是给他用了药。甚至在用药中还"贴心"地使用性价比高的药物,以便其离园后保持药物的摄入。 后续就是他在医院中有别于那些情绪不稳定,自残的孩子,能和其他孩子之间良好相处,能打开自己心扉表达感受,能顺从医生的指导和管教慢慢恢复学业,甚至能主动地进行时间规划,注意力集中时间越来越长,最终顺利出院。 我从一开始就不认定他有问题的理由是,他对自身的状态有一个清晰的评估,并且现阶段的学校教育对他来说是成功的。他从中获得了一定的上进心和竞争焦虑,他希望自己能好好学习,能保持一定时间的注意力在某些学科上。更难能可贵的是,尽管他把自己现阶段的注意力不集中归因于社交行为和家庭关怀方面的缺失,但他并没有形成一种对抗的立场,他没有因此放弃社交或极度地怨恨父母。 相比之下,我觉得医院的行为有失偏颇。诚然,从一个患者对自身状态改善要求的角度来提供药物来达到更好的注意效果没错。但既然入院时的量表未支持他患有ADHD的结论,那么就应该让孩子正确认识到人和人的注意力水平,学习能力都是有差距的。他在这方面的天赋可能差了一些,但是他可以也已经正在通过更合理的手段和训练来提升,而并非把药物变成一种安慰剂,甚至是作弊手段。 更让我觉得咬牙切齿的是父母的缺位。这点在片中有两处给我印象深刻。一处是心理治疗师和闭国锦的深入交流,另一处是曲医生管教一个即将出游的孩子做完测试才能走。这两个场景看上去很正常,丝毫没有这两个孩子有某种障碍的感觉。但唯一可恶的地方在于,无论是倾听还是管教,他们身前都应该是父母,而并非医院的陌生医生。影片拍的很克制,医生对父母没有进行过多的干涉,或者更多是一种无奈。医生知道这是病因,也知道这是无力改变的部分,真正应该进医院的是闭的父母,但社会不赋予他们患者的身份,医生自然也无力改变。这点也是我觉得最心酸的部分。尽管父母教育和关怀是缺失的,闭也深以为憾,但其他方面教育是成功的,他仍然以一种自立,主动,开放的态度面对亲人,去缓和关系,去弥补自己的创伤和遗憾。这也是影片里未表现的对他的一种认同,孩子,并不是受到的父母的爱和关怀缺少就证明你一定是个残缺的人,你已经成长为一个比父母还要正常,完整,有耐心,有情感的人了。 基于以上引出我对这件事另一个视角的结论。孩子出现的所谓"心理问题"不应该被医生以学术的角度去做认定。孩子本来就处在一个智力和心理的发展阶段,是学校教育和家庭教育的共同作用,也包括社会媒体传播影响。因此很多问题在此阶段是应该由教育来做预防和矫正的,而并非由医院和医生。由医生来对这个阶段的孩子诊断心理问题是荒谬的,他们处在形成的敏感期,未受到合适的教育,理应出现心理问题。医生的介入只是头痛医头脚痛医脚,孩子最终是要回归属于他的环境里的。 当然不是说青少年出现心理问题的情况没有上升。片中曲医生值班那个忙碌的夜晚其实才是我对这部影片画风最开始的一种想象。我认同这些孩子已经到了需要医疗手段和专业治疗的情形。教育只解决教育能解决的问题,这是个效率问题,但教育应该站出来解决教育能解决的问题,这是体制和效率问题。 医生可以作为吹哨人,但不应该作为球员早早下场。崇左中学三千多人里有61人检出高风险,闭国锦是其中之一,那么类似于闭国锦这样的正常孩子又有多少呢?把有限的资源留给更有需要的人,也留些空间留给教育,留给孩子。 再退开一些,经济角度去看。 这个电影其实取景地并不很贴近现实的医疗条件,皇城脚跟下一个个四合院组成的医院。其他孩子的口音,文化上的一些表达也能看出来,大多数应该是北京孩子,能主动负担起这家医院的医疗已经不是普通经济水平的家庭了。至于闭国锦,他能去,从他父亲角度没有太多的阻力,包括后续医生带他出门,很随和地请他饮食,他自己则觉得很贵的情况看起来,他这部分治疗的经费应该是有关部门注意到崇左问题后的相关项目经费承担了。医护人员也很遵守规范,咖啡只有他一个人点了。如果真的按照那样大的比例去做医疗手段上的介入,必然从成本上不现实,大家得不到闭国锦那样良好的治疗,效果也不可知了。 当然了,影片最后这部分责任由老师承担了,老师们在是否需要心理医生专业的知识支持时都举了手。这是一种以结果论的粗暴的责任分配。我觉得这是悲哀的,因为现阶段在地方财政捉襟见肘的情况下,增重老师的负担必然会进一步分化教育资源的不均衡分布。 家庭教育的缺失被迫地由社会来做分摊,这是怎么都让人高兴不起来的事情。我很讨厌秃子宣传的社会化抚养,这是一种无视历史的,粗暴地从经济和社会角度提出的一种生硬的,毫无人性的制度。否定了家庭教育的影响,忽略历史和文化的影响和传承。另一方面,社会上尚且有那么多人因为媒体传播的信息焦虑抑郁。在未从制度角度管制或隔绝,或将未成年人视作传播的一部分进行有效的内容分级之前,怎么样让孩子面对这部分影响,这还是教育需要承担的。 最后补充一些细节吧。 1、很奇怪为啥院子里一直在晾晒一些衣物抹布什么的,这种不应该有专门的机构做洗护消毒之类的。 2、男医生和女医生的方式方法还是有不一样的(可能是专业不同)。女性医生的共情能力更强,更有耐心和充沛的情感。曲医生值班那晚更多是你需要怎么样帮助、你的感受如何、你要不要来一针(中间面对一个低着头的女生时候他只是象征性问了一句,然后就说那就来一针吧)、你可以发泄。 3、如果闭国锦的妈妈真的按照他说的从他一出生就离开他了,那么从常理的角度来说,新生儿应该会判给妈妈,必然的妈妈的问题很大。当然了,他在这个年纪不会明白这些。他对经济上提供了一些支持和照顾的爸爸会有一些待遇不公和关怀不够的怨言,但对到了高一才来见他一面的妈妈心存幻想,当然了也是对目前家庭关怀缺失的不满导致了这种寄托。我倒不是说想分个爸爸妈妈谁错的少一些,但对于这个懂事的孩子来说,现实实在是残酷又可怜。 4、曲医生值班那个晚上,进监护的好像全都是女孩子,当然了也有可能监护分男女,但是从值班的情况看曲医生是男女都管的,当然影片一开始也有男生在白天脑袋撞床头柜的画面。但是从整部影片的被记录者,包含一开始在学校的访谈(哭泣的女生较多),表现出来女性未成年人的心理问题更多,更深一些。不过学校的访谈其实有地域影响,老教授一开始布置工作就说了,要考虑重男轻女的因素,后面有在校的女孩子提到这点对自己的影响,而且也符合广西的现实。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:为什么不让小燕子学武功?逼她学成语是“义务教育”还是性别规训?

下一篇:一个“看不见”的凶手是如何养成的

提供一些《陪你到清晨》这部纪录片不同的视角

提供一些《陪你到清晨》这部纪录片不同的视角 《陪你到清晨》10.26济南路演场 观后感

《陪你到清晨》10.26济南路演场 观后感 纪录电影《陪你到清晨》首映,用温暖叙事传递“被看见”的力量

纪录电影《陪你到清晨》首映,用温暖叙事传递“被看见”的力量